2011年09月26日

ドイツ軍の号令

本文に入る前に、まずこの記事を翻訳したものとはいえ、転載することを快く許可してくれたアメリカのリエナクトグループであるDer Erste Zug http://www.dererstezug.com/index.htm の方々、そして原文を書くために努力した方々や、翻訳に当たって協力してくれた友人たちに心から感謝したいと思います。

これらの協力がなければ、今私達がこの資料を共有することは出来なかったと思います。

I would like to thank Der Erste Zug for permitting to quote this article.

Without their efforts and generosity, we would not have been able to share these valuable research.

Antreten(アン・トレーテン):整列

これは本質的には命令ではない。この用語はむしろ、「整列の状態」を指す。ひとつの例として、くだけた感じに「よし、みんな外へ出て整列(antreten)だ」またドイツ語で言うなら"Jedermann, antreten drausen in fünf Minuten!"(みんな、外に5分以内に整列だ!)というように用いる。また正式な命令はAngetreten(アンゲトレーテン)と言い、その前に隊列の型が要る(つまり、"Gruppe! In Linie zu einem Gliede -- Angetreten!" 分隊、一列に--整列!)しかし、antretenと言われたとき、"Rührt Euch"(休め)の態勢でいるのは正しいことである。例えば、毎朝7時の点呼の時、中隊長を待つ間、兵士たちは何気なく外に整列するだろう。

Stillgestanden(シュティル・ゲシュタンデン):気をつけ

直立不動で、かかとを合わせ、つま先は45°よりわずかに狭めに開き、手と手のひらは太ももの上部に対して水平に、ひじは少し体から離し、目は正面に。この命令の身振りは最初の音節である"Still"に、足は終わりの音節である"stand"に合わせる。

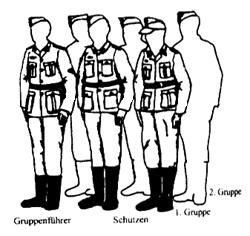

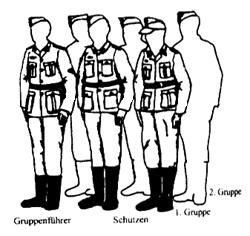

"Stillgestanden"の時の隊列の例として、隊列の右にいるGruppenführer(分隊長)の横にまっすぐに並ぶ。第1分隊は第2分隊と一直線でなく、第2分隊は第1分隊の真後ろに並ぶ。

※Gruppenführer=分隊長

Schützen=兵士

1.Gruppe=第1分隊

2.Gruppe=第2分隊

Angetreten(アン・ゲ・トレーテン):整列

分隊にとって、この命令は以下のようになる。

・"Gruppe -- In linie zu einem Gliede -- Angetreten!"

(分隊--1列(横)に--整列!)

横1列に整列する。

・"Gruppe -- In linie zu zwei Gliedern -- Angetreten!"

(分隊--2列(横)に--整列!)

横2列に整列する。

・"Gruppe -- In Reihe -- Angetreten!"

(分隊--1列に--整列!)

縦1列に整列する。

・"Gruppe -- In Doppelreihe -- Angetreten!"

(分隊--2列に--整列!)

縦2列に整列する。

・"Gruppe -- In Marschkolonne -- Angetreten!"

(分隊--行進の隊列に--整列!)

3列の縦隊に整列する。

Angetretenの場合、兵士たちはStillgestandenの状態で立っている。[Stillgestandenの説明は省略する。]

Richt euch(リヒト・オイヒ):列を正す(前ならえのようなもの)

気をつけの時、素早く頭を右に向け、Flügelmann(列の端の人)を目標に列を正す(すり足のような感じで)。

Flügelmannは右端の先頭の人で頭は動かさない。(もし、彼の後ろに人がいたら、彼もしくは彼らもまた頭を動かさずにいる。)

もし、Zugführer (小隊長)がこれを命じたら、Gruppenführer(分隊長)だけがFlügelmannになったであろう。事情が変われば、右端の先頭の者がなった。

※Tuchfühlung (衣服が触れ合うくらいの距離)

Zwischenraum(スペース)

正しい位置に移動する時、Tuchfühlungとして知られている、衣服のひじが本当にわずかに右の人の衣服のひじに触れるくらいの状態にする。近くの人を押しやらないようにすること。腕を動かしたり、手を挙げたり、こぶしを握らないこと。1940年のドイツ軍の訓練法には右手を挙げる方法は用いられていない。(挙げるのは戦後のものである。)

Flügelmannに列を合わせたら、気を付けの姿勢にし、視線は右に向けたままにする。2列目、3列目の者たちも最前列、右端の人に視線を向け、列を正し、"Augen -- Geradeaus!"(正面を向け!)の命令まで待つ。

[戦後の連邦軍のものであるが、参考までに]

http://www.youtube.com/watch?v=spfpZ_QulRQ&NR=1

Augen—Geradeaus(アオゲン・ゲラーデアオス):正面を向く

視線を右に向けた状態から、素早く正面を向く。(Richt euchを参照)

Rührt euch(リュート・オイヒ):休め

脚を肩幅くらいに動かし、左足をわずかに右足より前に出し、重心を右足にかけ、腕を垂れて手は楽にする。話せるのは許可が与えられた時だけである。

Rechts um(レヒツ・ウム):右を向く

右足のかかとを軸にして回転し、対して左足はその膨らんだ部分[かかと以外の意味?]で回る。向きを変えたら、左足を右足の隣に、気を付けの状態に持ってくる。回って左足を前に持ってくる間に区切りを入れてはならず、1動作として行うこと。

Links um(リンクス・ウム):左を向く

上記のものとは逆に、左足のかかとを軸に回転し、対して右足はその膨らんだ部分で回る。向きを変えたら、右足を左足の隣に、気を付けの状態に持ってくる。回って右足を前に持ってくる間に区切りを入れてはならず、1動作として行うこと。

Kehrt um(ケールト・ウム):後ろを向く

この命令は個人の兵士のみに対してである。訓練か、Ehrenwach(エーレン・ヴァッハ:儀仗隊)のような小さな隊列などに使われる。分隊から中隊などの隊列に対しては"Ganze Abteilung -- Kehrt!"(ガンツェ・アプタイルング ケールト:全部隊 後ろを向け)の命令を代わりに用いる。

命令されたとき、左回りで左足を軸に右足の膨らんだ部分と共に180度(真後ろに)回転する。向きを変えたら右足を左足の隣に、気を付けの状態に持ってくる。(基本的には左を向くのと同じだが、真後ろに向く。)

Wegtreten(ヴェク・トレーテン):解散

砕けた感じ[フォーマルでない]のAntretenに対応する、命令ではない。公式な命令であるWeggetreten(ヴェク・ゲトレーテン)と混同しないように。

パレードの隊列に対して、公式な命令であるWeggetretenは次のように用いる。

"Gruppe -- Nach links -- Weggetreten!"(分隊 左へ 解散!)これは左への方向転換と、3歩のステップで構成され、その後に隊列を解散する。この命令は他にも"Nach rechts"(右へ)か"Nach rückwärts"(後ろへ)などが伴うことが求められる。そして、小銃が"Gewehr ab"の状態で用いられ、 "Gewehr über"の状態では決して行われない。

Augen Rechts(アオゲン・レヒツ):頭右

この命令では、頭と目線を右に体は動かさずに向ける。この態勢を前を向けという命令があるまで保持すること

もし、観閲のために目を右へ動かす場合は、命令は"Zur Meldung -- Augen -- Rechts!(報道に向けて(?) 頭 右!)"となり、全員がFlügelmannも含め、目線を右へ向ける。観閲将校が近づいてきた時、それぞれはその将校に彼が通り間、顔を向け続ける。将校がそれぞれのちょうど正面にいるとき、将校がもう5歩進むのを数え、そして前を向く。これは観閲の時のみである。他の状況では、"Augen -- Rechts"の態勢は"Augen – Geradeaus(視線を正面に)"の命令が与えられるまで保たれる。

[参考動画2:17あたりから観閲の例が見られます。]

http://www.youtube.com/watch?v=_gQn8xeP_K4

Augen Links(アオゲン・リンクス):頭左

左を向くことを除いて、上記のAugen Rechtsと同じである。

Marsch(マルシュ!もしくはマァシュとも):行進

この命令は以下の2つのうちのどちらかのようにすることが求められる。

"Gruppe -- Im Gleichschritt -- Marsch!"(分隊 同じ歩調[足並みをそろえて]で 行進!)

"Gruppe -- Ohne Tritt -- Marsch"(分隊 歩調無し[足並みを揃えずに]で 行進!)

分隊レベルでは、Reihe(縦1列)かDoppelreihe(縦2列)の時はたいてい歩調無しであり、Marschkolonne(行進の隊列)の時はたいてい歩調ありである。

命令の時、兵士は左足から行進を始める。手は平らに伸ばし、ベルトバックルまで振り上げ、その後自然に振り降ろすということに気を付けること。ドイツの行進の歩幅は長く、80cmで、1分間に114歩のリズムである。Abstand(前後の間隔)も同じく80cmである。

Ohne Tritt Marsch(オーネ・トリット マルシュ):歩調無しの行進

2つあるうちの1つの行進の形なので、上記のMarsch!,に含まれている。この命令はその環境で行進の歩調が出来ない場合に用いられる。

Im Laufschritt Marsch(イム・ラウフ・シュリット マルシュ):駆け足で進む

2倍のスピードで進む。

Halt! (ハルト):止まれ

Haltは常に右足の時に命令される。そして常にもう1歩左足を右足を止まる位置に持ってくる前に進める。

Rechts um(レヒツ・ウム):右へ

この命令は、行進中に用いられ、曲がる方向の足の時に用いられる。(例えば、右へ曲がるとき、Rechtsの命令は右足を出した時に与えられる。)数歩のステップ(主に3~5歩だが、もっと多い場合もある)が、実行の命令が進む方向の足と共に与えられる前にとられ、その命令(um)のあと、もう一歩が以下の絵に示したように曲がる前にとられる。

Links um(リンクス・ウム):左へ

上記のものを参照のこと。

これらのものは、Der Erste Zugの方々から許可を頂いて転載させていただいています。

自分の翻訳は非常に稚拙なため、英語が少しでも出来る方は原文のものを読んでみることをオススメします。

自分の訳では伝わらないことも、英語のものではニュアンスなどから読み取れることもあるかと思います。

また[ ]の中は自分がおそらく理解しやすくなるだろう、ということで付け加えたものです。

この記事に関して、分からないことや、意味が分からないことがありましたら、コメントして頂けたら、自分のような若輩者でも答えられるものには答えていきたいと思っています。

原文:米国のWebサイト Der Erste Zug

http://www.dererstezug.com/SchooloftheSoldier.htm

これらの協力がなければ、今私達がこの資料を共有することは出来なかったと思います。

I would like to thank Der Erste Zug for permitting to quote this article.

Without their efforts and generosity, we would not have been able to share these valuable research.

Antreten(アン・トレーテン):整列

これは本質的には命令ではない。この用語はむしろ、「整列の状態」を指す。ひとつの例として、くだけた感じに「よし、みんな外へ出て整列(antreten)だ」またドイツ語で言うなら"Jedermann, antreten drausen in fünf Minuten!"(みんな、外に5分以内に整列だ!)というように用いる。また正式な命令はAngetreten(アンゲトレーテン)と言い、その前に隊列の型が要る(つまり、"Gruppe! In Linie zu einem Gliede -- Angetreten!" 分隊、一列に--整列!)しかし、antretenと言われたとき、"Rührt Euch"(休め)の態勢でいるのは正しいことである。例えば、毎朝7時の点呼の時、中隊長を待つ間、兵士たちは何気なく外に整列するだろう。

Stillgestanden(シュティル・ゲシュタンデン):気をつけ

直立不動で、かかとを合わせ、つま先は45°よりわずかに狭めに開き、手と手のひらは太ももの上部に対して水平に、ひじは少し体から離し、目は正面に。この命令の身振りは最初の音節である"Still"に、足は終わりの音節である"stand"に合わせる。

"Stillgestanden"の時の隊列の例として、隊列の右にいるGruppenführer(分隊長)の横にまっすぐに並ぶ。第1分隊は第2分隊と一直線でなく、第2分隊は第1分隊の真後ろに並ぶ。

※Gruppenführer=分隊長

Schützen=兵士

1.Gruppe=第1分隊

2.Gruppe=第2分隊

Angetreten(アン・ゲ・トレーテン):整列

分隊にとって、この命令は以下のようになる。

・"Gruppe -- In linie zu einem Gliede -- Angetreten!"

(分隊--1列(横)に--整列!)

横1列に整列する。

・"Gruppe -- In linie zu zwei Gliedern -- Angetreten!"

(分隊--2列(横)に--整列!)

横2列に整列する。

・"Gruppe -- In Reihe -- Angetreten!"

(分隊--1列に--整列!)

縦1列に整列する。

・"Gruppe -- In Doppelreihe -- Angetreten!"

(分隊--2列に--整列!)

縦2列に整列する。

・"Gruppe -- In Marschkolonne -- Angetreten!"

(分隊--行進の隊列に--整列!)

3列の縦隊に整列する。

Angetretenの場合、兵士たちはStillgestandenの状態で立っている。[Stillgestandenの説明は省略する。]

Richt euch(リヒト・オイヒ):列を正す(前ならえのようなもの)

気をつけの時、素早く頭を右に向け、Flügelmann(列の端の人)を目標に列を正す(すり足のような感じで)。

Flügelmannは右端の先頭の人で頭は動かさない。(もし、彼の後ろに人がいたら、彼もしくは彼らもまた頭を動かさずにいる。)

もし、Zugführer (小隊長)がこれを命じたら、Gruppenführer(分隊長)だけがFlügelmannになったであろう。事情が変われば、右端の先頭の者がなった。

※Tuchfühlung (衣服が触れ合うくらいの距離)

Zwischenraum(スペース)

正しい位置に移動する時、Tuchfühlungとして知られている、衣服のひじが本当にわずかに右の人の衣服のひじに触れるくらいの状態にする。近くの人を押しやらないようにすること。腕を動かしたり、手を挙げたり、こぶしを握らないこと。1940年のドイツ軍の訓練法には右手を挙げる方法は用いられていない。(挙げるのは戦後のものである。)

Flügelmannに列を合わせたら、気を付けの姿勢にし、視線は右に向けたままにする。2列目、3列目の者たちも最前列、右端の人に視線を向け、列を正し、"Augen -- Geradeaus!"(正面を向け!)の命令まで待つ。

[戦後の連邦軍のものであるが、参考までに]

http://www.youtube.com/watch?v=spfpZ_QulRQ&NR=1

Augen—Geradeaus(アオゲン・ゲラーデアオス):正面を向く

視線を右に向けた状態から、素早く正面を向く。(Richt euchを参照)

Rührt euch(リュート・オイヒ):休め

脚を肩幅くらいに動かし、左足をわずかに右足より前に出し、重心を右足にかけ、腕を垂れて手は楽にする。話せるのは許可が与えられた時だけである。

Rechts um(レヒツ・ウム):右を向く

右足のかかとを軸にして回転し、対して左足はその膨らんだ部分[かかと以外の意味?]で回る。向きを変えたら、左足を右足の隣に、気を付けの状態に持ってくる。回って左足を前に持ってくる間に区切りを入れてはならず、1動作として行うこと。

Links um(リンクス・ウム):左を向く

上記のものとは逆に、左足のかかとを軸に回転し、対して右足はその膨らんだ部分で回る。向きを変えたら、右足を左足の隣に、気を付けの状態に持ってくる。回って右足を前に持ってくる間に区切りを入れてはならず、1動作として行うこと。

Kehrt um(ケールト・ウム):後ろを向く

この命令は個人の兵士のみに対してである。訓練か、Ehrenwach(エーレン・ヴァッハ:儀仗隊)のような小さな隊列などに使われる。分隊から中隊などの隊列に対しては"Ganze Abteilung -- Kehrt!"(ガンツェ・アプタイルング ケールト:全部隊 後ろを向け)の命令を代わりに用いる。

命令されたとき、左回りで左足を軸に右足の膨らんだ部分と共に180度(真後ろに)回転する。向きを変えたら右足を左足の隣に、気を付けの状態に持ってくる。(基本的には左を向くのと同じだが、真後ろに向く。)

Wegtreten(ヴェク・トレーテン):解散

砕けた感じ[フォーマルでない]のAntretenに対応する、命令ではない。公式な命令であるWeggetreten(ヴェク・ゲトレーテン)と混同しないように。

パレードの隊列に対して、公式な命令であるWeggetretenは次のように用いる。

"Gruppe -- Nach links -- Weggetreten!"(分隊 左へ 解散!)これは左への方向転換と、3歩のステップで構成され、その後に隊列を解散する。この命令は他にも"Nach rechts"(右へ)か"Nach rückwärts"(後ろへ)などが伴うことが求められる。そして、小銃が"Gewehr ab"の状態で用いられ、 "Gewehr über"の状態では決して行われない。

Augen Rechts(アオゲン・レヒツ):頭右

この命令では、頭と目線を右に体は動かさずに向ける。この態勢を前を向けという命令があるまで保持すること

もし、観閲のために目を右へ動かす場合は、命令は"Zur Meldung -- Augen -- Rechts!(報道に向けて(?) 頭 右!)"となり、全員がFlügelmannも含め、目線を右へ向ける。観閲将校が近づいてきた時、それぞれはその将校に彼が通り間、顔を向け続ける。将校がそれぞれのちょうど正面にいるとき、将校がもう5歩進むのを数え、そして前を向く。これは観閲の時のみである。他の状況では、"Augen -- Rechts"の態勢は"Augen – Geradeaus(視線を正面に)"の命令が与えられるまで保たれる。

[参考動画2:17あたりから観閲の例が見られます。]

http://www.youtube.com/watch?v=_gQn8xeP_K4

Augen Links(アオゲン・リンクス):頭左

左を向くことを除いて、上記のAugen Rechtsと同じである。

Marsch(マルシュ!もしくはマァシュとも):行進

この命令は以下の2つのうちのどちらかのようにすることが求められる。

"Gruppe -- Im Gleichschritt -- Marsch!"(分隊 同じ歩調[足並みをそろえて]で 行進!)

"Gruppe -- Ohne Tritt -- Marsch"(分隊 歩調無し[足並みを揃えずに]で 行進!)

分隊レベルでは、Reihe(縦1列)かDoppelreihe(縦2列)の時はたいてい歩調無しであり、Marschkolonne(行進の隊列)の時はたいてい歩調ありである。

命令の時、兵士は左足から行進を始める。手は平らに伸ばし、ベルトバックルまで振り上げ、その後自然に振り降ろすということに気を付けること。ドイツの行進の歩幅は長く、80cmで、1分間に114歩のリズムである。Abstand(前後の間隔)も同じく80cmである。

Ohne Tritt Marsch(オーネ・トリット マルシュ):歩調無しの行進

2つあるうちの1つの行進の形なので、上記のMarsch!,に含まれている。この命令はその環境で行進の歩調が出来ない場合に用いられる。

Im Laufschritt Marsch(イム・ラウフ・シュリット マルシュ):駆け足で進む

2倍のスピードで進む。

Halt! (ハルト):止まれ

Haltは常に右足の時に命令される。そして常にもう1歩左足を右足を止まる位置に持ってくる前に進める。

Rechts um(レヒツ・ウム):右へ

この命令は、行進中に用いられ、曲がる方向の足の時に用いられる。(例えば、右へ曲がるとき、Rechtsの命令は右足を出した時に与えられる。)数歩のステップ(主に3~5歩だが、もっと多い場合もある)が、実行の命令が進む方向の足と共に与えられる前にとられ、その命令(um)のあと、もう一歩が以下の絵に示したように曲がる前にとられる。

Links um(リンクス・ウム):左へ

上記のものを参照のこと。

これらのものは、Der Erste Zugの方々から許可を頂いて転載させていただいています。

自分の翻訳は非常に稚拙なため、英語が少しでも出来る方は原文のものを読んでみることをオススメします。

自分の訳では伝わらないことも、英語のものではニュアンスなどから読み取れることもあるかと思います。

また[ ]の中は自分がおそらく理解しやすくなるだろう、ということで付け加えたものです。

この記事に関して、分からないことや、意味が分からないことがありましたら、コメントして頂けたら、自分のような若輩者でも答えられるものには答えていきたいと思っています。

原文:米国のWebサイト Der Erste Zug

http://www.dererstezug.com/SchooloftheSoldier.htm

2011年09月24日

Der Erste Zug という海外サイトについて

久々の更新となってしまいました。

というのも、下記で紹介する事柄や、大学の課題などで色々と忙しかったので

更新する暇が・・・;

実は、アメリカのリエナクト関係のサイトでDer Erste Zug http://www.dererstezug.com/index.htm というサイトがあるのですが、

そこの記事を翻訳したりしていたわけです。

彼らの研究・調査は、自分のような若輩者にとっても、そしてもしかしたらベテランの方々にとっても非常に興味深く、有意義なものであるだろうということで、翻訳していたのですが、

転載するにあたって、許可無く転載すると 彼らや彼らの努力、研究に対してやはり失礼なので

転載する許可を頂きたいと、彼らにメールしていました。

今朝方、その件で許可を頂いたので、晴れてこのブログで主に扱おうとしていた翻訳文を載せることができます。

まだほんの一部しか訳せていない上に、非常に稚拙な訳なのですが、

なんとか読み取れるようなものにしていきたいと思いますので、良かったら読んでやってください;

次回から翻訳した文章を載せていきたいと思います。

最後に、Der Erste Zugの方々の寛大さ、記事の添削に協力していただいた方々に重ねて感謝をしたいと思います。

というのも、下記で紹介する事柄や、大学の課題などで色々と忙しかったので

更新する暇が・・・;

実は、アメリカのリエナクト関係のサイトでDer Erste Zug http://www.dererstezug.com/index.htm というサイトがあるのですが、

そこの記事を翻訳したりしていたわけです。

彼らの研究・調査は、自分のような若輩者にとっても、そしてもしかしたらベテランの方々にとっても非常に興味深く、有意義なものであるだろうということで、翻訳していたのですが、

転載するにあたって、許可無く転載すると 彼らや彼らの努力、研究に対してやはり失礼なので

転載する許可を頂きたいと、彼らにメールしていました。

今朝方、その件で許可を頂いたので、晴れてこのブログで主に扱おうとしていた翻訳文を載せることができます。

まだほんの一部しか訳せていない上に、非常に稚拙な訳なのですが、

なんとか読み取れるようなものにしていきたいと思いますので、良かったら読んでやってください;

次回から翻訳した文章を載せていきたいと思います。

最後に、Der Erste Zugの方々の寛大さ、記事の添削に協力していただいた方々に重ねて感謝をしたいと思います。